Paso a paso, cómo el periodismo enciende la lucha por los derechos y la justicia

por Irene Benito

El último libro del académico Ruiz sistematiza el oficio que se desarrolla en el caos llamado realidad y acentúa su valor para las democracias de la región.

“El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina” se presenta como un manual práctico para quienes deseen ser escuchados por la sociedad y las instituciones del Estado. El texto plantea que los casos judiciales de corrupción necesitan, para avanzar, el acompañamiento periodístico: de lo contrario, los poderosos conseguirán frenarlos.

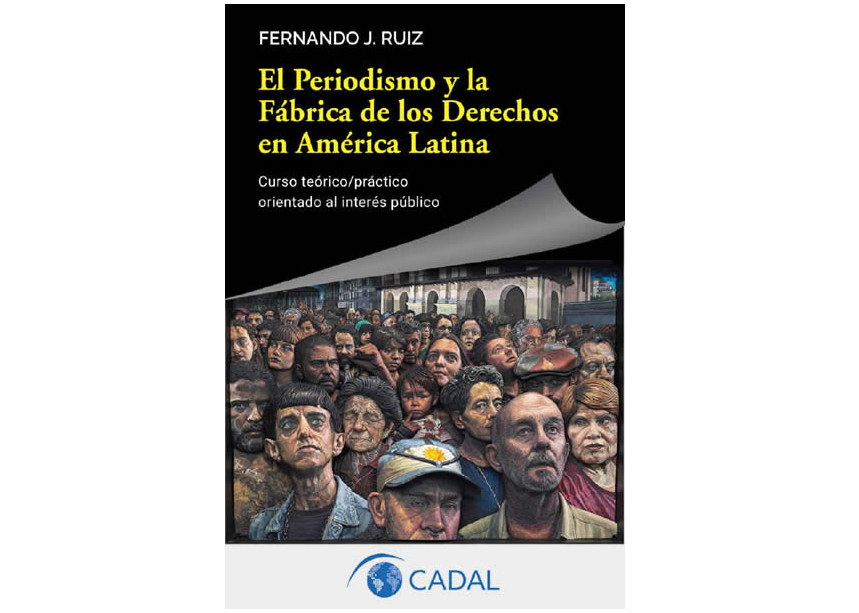

El periodismo es un servicio público esencial. El último libro de Fernando J. Ruiz, uno de los ensayistas y académicos argentinos más comprometidos con la investigación del quehacer periodístico, ratifica esa misión. Cada palabra de “El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina. Curso teórico/práctico orientado al interés público” (CADAL, 2025) enfatiza que sin este oficio dirigido a alimentar el debate libre y crítico de las ideas, las democracias decaen y sus ciudadanos peligran. Pero esta publicación no repite eslóganes ni teorías, sino que despliega un manual para entender, paso a paso, cómo el periodismo enciende la lucha por los derechos y la justicia.

Si bien el libro parece a primera vista orientado a periodistas, a quienes traza la meta profesional irrenunciable de oír y amplificar la voz de los sectores y grupos que sufren desigualdad y opresión, el texto puede y debe ser aprovechado por las víctimas y los colectivos latinoamericanos que necesiten expresarse y hacerse escuchar. Ruiz plantea con gran acierto que a la ciudadanía común le cuesta -cada vez más- acceder a la prensa y que, cuando lo consigue, no siempre logra una interacción virtuosa para sus demandas. Ello es así en buena medida por la pelea incesante por dominar la agenda; porque se viven épocas donde a la escasez del tiempo se suma la de la atención y porque el periodismo aplica dinámicas de funcionamiento que conviene conocer. Quienes quieran transmitir sus reclamos por los medios de comunicación disponen de una herramienta muy precisa: la obra de Ruiz, que está disponible sin costo para su descarga en este link.

Una razón poderosa para acercarse a este manual es que logra sistematizar, en clave democrática, el oficio de contar lo que pasa y de por qué pasa lo que pasa en el caos llamado realidad. El autor es un conocedor de la idiosincrasia periodística, y del clima de libertades de prensa y de expresión que corre por las venas de América Latina, y, por ello, consigue plasmar una organización a priori imposible. Pero lo más valioso de este orden esbozado con el apoyo de casi 400 fuentes es que se subordina a la construcción de un Estado de derecho de mayor calidad, donde la Constitución y las leyes no sean muecas o papeles muertos. El periodismo emerge como servicio público esencial cuando, con su accionar, logra que haya menos injusticias e inequidades en un territorio caracterizado por la superabundancia de asimetrías históricas naturalizadas y rasgos de autoritarismo que hace que un hecho arbitrario, el lugar de nacimiento, resulte determinante para la configuración de los destinos.

El Estado, enclave mafioso en expansión

Puede que haya mensajes de víctimas que, por el involucramiento del periodismo, circulen por el debate público democrático y hasta tengan resonancia. Pero Ruiz explica que obtener la consonancia, es decir, la aprobación social, exige el concurso de otros actores. Al final del camino la suerte de un reclamo de derechos depende del Estado, específicamente de la voluntad de autoridades que a menudo están sometidas a parámetros apartados del bien común. En Latinoamérica se observa, salvo en unos pocos países que lograron reformar sus burocracias y mejorar sus instituciones de control, que las mafias encuentran pocos escollos para insertarse en las organizaciones estatales. Y este avance amenaza todo: el periodismo, la lucha por los derechos y la propia democracia.

Las investigaciones de actos de corrupción, fenómeno corrosivo permanente de la confianza en los gobiernos de la región, suelen ser reveladoras de la debilidad existente en los órganos estatales que deben desenvolverlas y establecer responsabilidades. En este escenario, Ruiz advierte que la magistratura y el Ministerio Público Fiscal precisan del periodismo profesional para ventilar información que permita enfrentar intereses poderosos. “En América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, hay infinidad de jueces y fiscales que activaron el apoyo de periodistas para avanzar en causas muy sensibles que otros sectores pretendían frenar. Por eso también una de las estrategias de defensa de los acusados es intentar calificar como un delito a esa relación entre periodistas y funcionarios judiciales”, dice el autor.

El libro recuerda que, ante indicios de corrupción, los órganos de control intentan demorar o evitar su intervención, y quienes investigan se van quedando solos, y, por ello, se convierten en objetos fáciles de ataque. Por eso cada vez con mayor frecuencia hay denuncias e investigaciones sobre investigadores. Este panorama desalentador proyecta sus efectos de impunidad hacia las bases sociales que, carentes de expectativa en las capacidades del Estado para curar la corrupción, simplemente no se plantean la posibilidad de visibilizarla. Cuando se ha llegado a ese punto es posible que las mafias ya dominen zonas vastas del Estado.

Por el contrario, si la prensa cuenta los detalles de una causa sensible para quienes mandan, se puede interpretar que el sistema democrático y republicano está tratando de funcionar y de resistir a las presiones. ¿Por qué? Ruiz responde que la circulación de la información pública deslegitima a quienes tienen interés en el caso y reduce su poder de obstrucción además de estimular la colaboración. Esas prácticas requieren que se dinamite la lógica mafiosa de que lo mejor es guardar silencio.

En la cobertura de los Tribunales, el periodismo no sólo puede cumplir el rol de divulgar la labor de quienes cumplen o tratan de cumplir su función, y de exponer a la magistratura parcial o corrupta, sino que también le cabe la tarea de velar para que las garantías del debido proceso sean reconocidas a las personas más indefensas.

Sugiere el profesor Ruiz que una forma de luchar por los derechos y la justicia en América Latina es impedir la instalación del cinismo, que en todas las dimensiones prepara el terreno para la permanencia del statu quo. En la democracia, el periodismo es un agente pacífico de cambio y de reforma con capacidad para instar el reconocimiento de derechos tanto en la letra de la norma como en la vida. El autor manifiesta que la manera de honrar ese mandato y de cometer menos errores en el ejercicio del oficio pasa por algo tan sencillo y desafiante como mantener una sensibilidad hacia las personas comunes. Sólo el periodismo que se coloca en los zapatos de quienes carecen de privilegios encarna el ideal del servicio público esencial. Más allá de esa línea empieza el terreno de la propaganda, que inunda el espacio común con la voz de quien puede sufragarla, es decir, del más fuerte.

Sobre el autor

Fernando J. Ruiz es consejero académico de CADAL. Estudió Ciencias Políticas y realizó un doctorado en Comunicación. Como periodista e investigador recorrió y dio cursos y conferencias en la casi totalidad de los países de América Latina. Fue socio fundador y presidente del Foro de Periodismo Argentino 2019-2021. Fue jurado del premio de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Fue consultor de Voces del Sur, la organización que agrupa a las principales entidades de periodistas de la región. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y autor de los siguientes libros: “Las palabras son acciones. Historia política y profesional del diario La Opinión de Jacobo Timerman, 1971-1977” (Perfil, 2001); “Otra grieta en la pared: informe y testimonios de la nueva prensa cubana” (La Crujía, 2003); “El señor de los mercados: historia de Ámbito Financiero, 1976-2001” (El Ateneo, 2005); “Guerras Mediáticas. Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad” (Sudamericana, 2014); “Cazadores de noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas” (Ariel, 2018) e “Imágenes paganas: periodismo, democracia y pandemia en Argentina y América Latina” (Cadal/Adenauer, 2021).

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.